私にもできた! 親からの相続登記(土地・建物)

2024年4月1日から、相続登記が義務化されますね。父が亡くなった際に、土地の相続登記を自分で行いました。その体験談をご紹介します。

少し前、父が天寿をまっとうしました。

「親を看取る前に準備しておきたいこと」を読み、少しは準備をしていましたが、親が亡くなるのは初めてで戸惑うことばかり。告別式を乗り越えたあと、手続きはいったい何から手を付けるべきなのか、頭の中は真っ白でした。

周囲の助言に従いながら、役所へ出向いたり、年金事務所や健康保険組合、銀行、保険会社、証券会社などへ電話して諸手続きを行う日々。

さまざまなことを調べ、家族たちと話し合い、相続に関する手続きを行いました。

その中でも、土地の相続登記は大仕事のひとつでした。

「相続登記」は司法書士に頼むもの?

父の所有していた土地・建物は私が相続することになりましたが、その 「登記」手続きは、当然、司法書士などのプロに頼まないとできないと思っていました。

ある時、友人と話をしていると「相続登記は自分でできるよ」というではありませんか!?

ほんとうに驚きでした。

その友人は数年前にお父さんが亡くなった際、自分で法務局で相続登記の手続きをしたのだそうです。

「パソコンが使えればできるよ」とのこと。

司法書士などのプロに頼めば、うん十万円?かかるという話をきいたことがあるので、私も挑戦してみることにしました。

相続登記の流れとは?

さっそくネットで「相続登記」の方法について調べてみました。自分の体験談を書いてくれているブログがたくさん見つかりました。

大まかな流れはこんな感じ。

- パソコンで書類を作る(3枚)

- 法務局の相談窓口で書類を見てもらう

- 家族たちの戸籍、住民票、印鑑証明などを集める

- 法務局へ提出する

1と2と4が私のやるべきこと。

3は家族それぞれが役所で入手してくるもの。3についてはプロに頼んだとしても、家族が用意すべきものです。

私にもできる?

「相続登記」を自分でできそうな人の条件。こんな感じのようです。

- パソコンで文書を作成できる

- 法務局が開いている時間に、 気軽に行ける距離に法務局 がある

たとえ書類を作ることはできるとしても、法務局が遠かったり、法務局へ行く時間がとれない場合は難しそうです。

私の場合は、条件に合っているので、とりあえずやってみる!と腹をくくりました。

まずは、書式をダウンロード

「相続登記」のために、自分で作る書類はこちらの3つです。

- 登記申請書

- 相続関係説明図

- 遺産分割協議書

法務局のホームページの 「不動産登記の申請書様式について」ページ内、「20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」の項に、一太郎形式、ワード形式、PDF形式の「登記申請書」がありました。

私はワード形式のものをダウンロードしてみました。

1ページ目に、登記申請書があります。

3ページ目には、遺産分割協議書の例も載っています。

さらに、4ページ目には、相続関係説明図もありました。

このワード形式のファイルひとつで、3つの書類を作れることがわかりました。

基本的な用語を覚えよう

まずは基本用語を確認します。

亡くなった人が「被相続人」、残された家族が「相続人」です。

今回の場合は、父が「被相続人」。残された母と子どもが「相続人」になります。

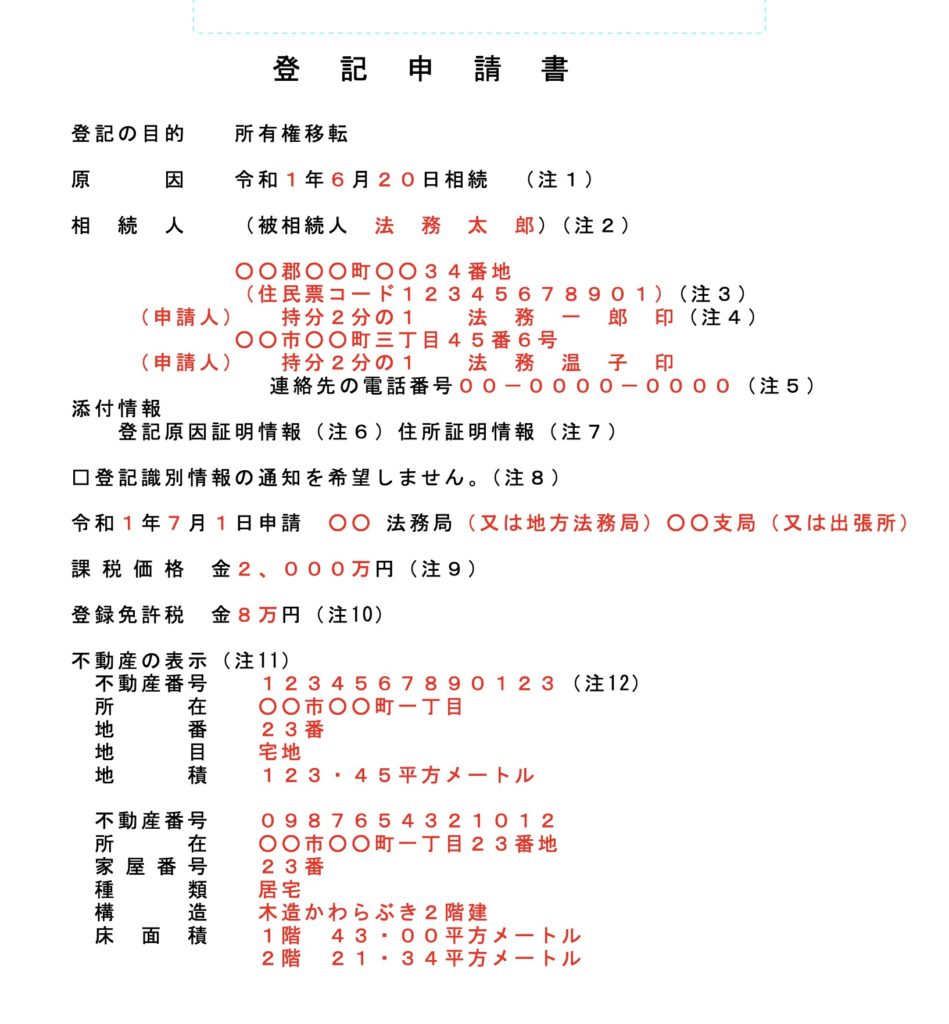

登記申請書の見本はこんな感じ!

法務局のホームページからダウンロードした書類についてざっと確認しました。

まずは、1ページ目の「登記申請書」。

この赤い文字の部分を埋めていくようです。

わからないところも誰かに教えてもらえば、なんとか仕上げられそうです。

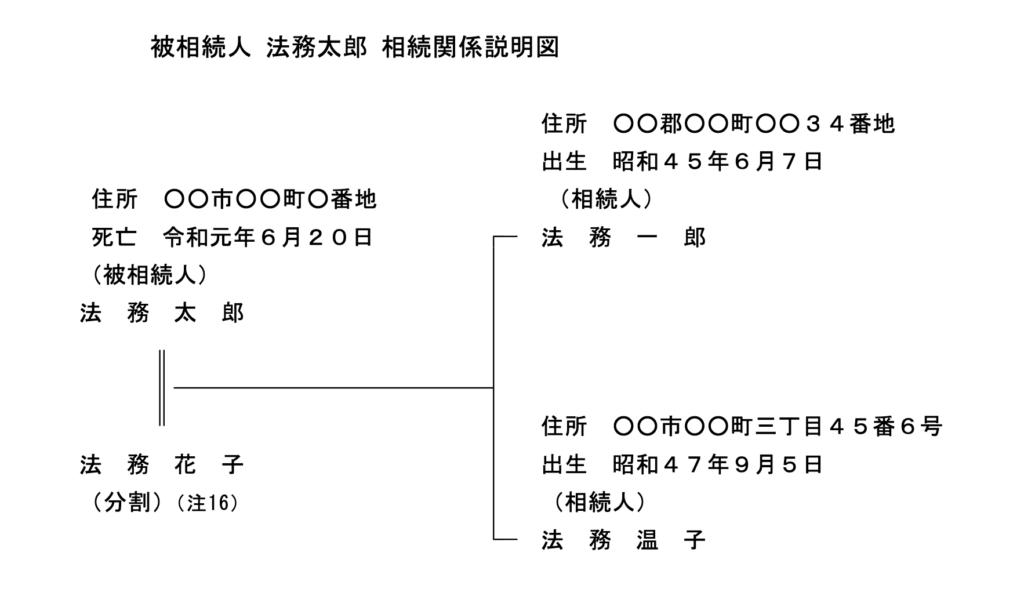

相続関係説明図

3ページ目の「相続関係説明図」は、下記のような内容です。

これはシンプル。家族の情報を書くだけ。

簡単に完成できそうです。

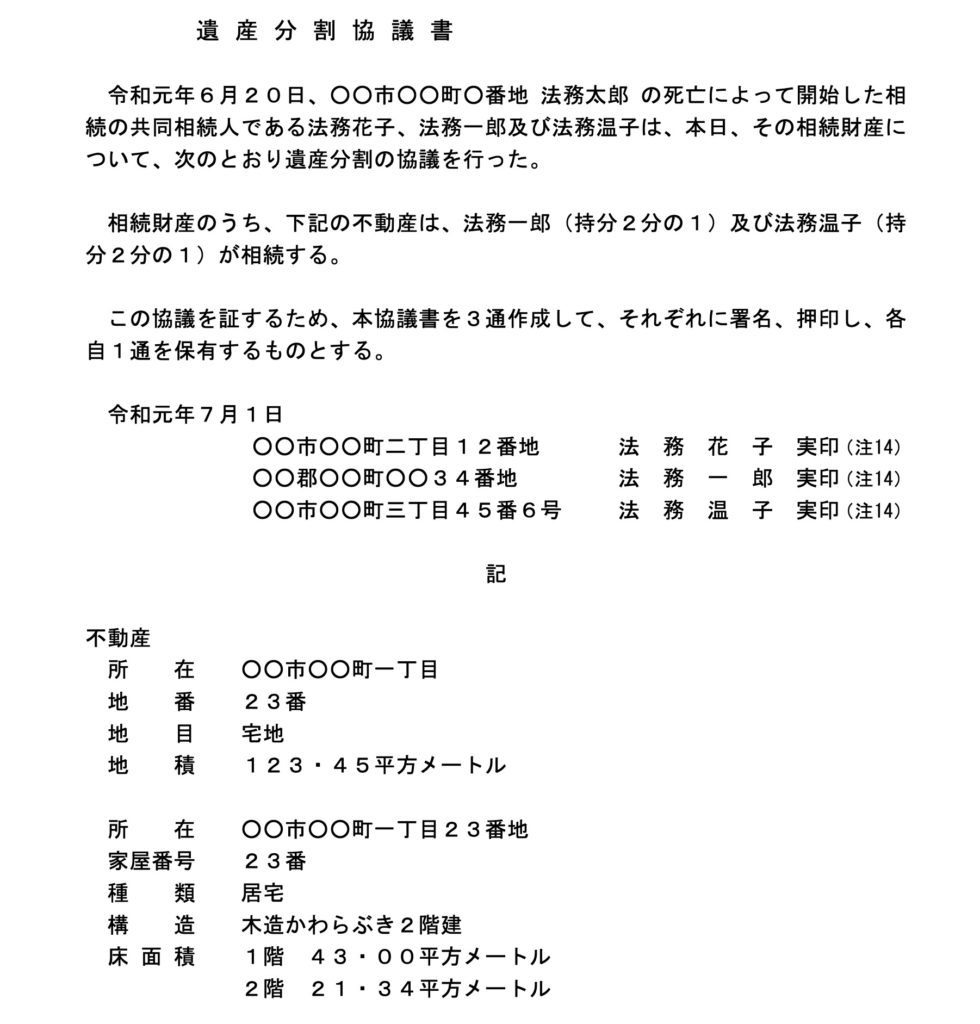

遺産分割協議書

「遺産分割協議書」って名だけみても、とても難しそう!

プロに頼まなきゃできそうにないって感じがします。

ですが、4ページ目に掲載されている遺産分割協議書の見本はシンプル。

家族で話し合った遺産分割の内容を明記すればよいのですね。

なんとか作れそうな気がしてきました。

まずは、このワードファイルに、自分がわかるところを記入して、仮作成してみました。

それを印刷して法務局でみてもらうことにしました。

法務局の相談窓口を予約

今どきの法務局は、予約していれば相談窓口で専門の人に相談ができる仕組みが用意されています。

前日までに電話で予約!とありましたので事前に予約しました。

私が聞きたいこと

- この書類で合っているか?

- それぞれの項目に入れる内容は、どこから転記するのか?

仮作成することで、自分なりの疑問点が出てきたので、質問をメモして持っていきました。

窓口の人が教えてくれたことは?

予約した時間に法務局へ行くと、係の人が待機してくれていました。

向かい合わせの相談席に案内され、私が仮作成した書類を、ひとつずつ見てもらいました。

教えてもらったことはこちらのとおり。

- 「登記申請書」の「不動産の表示」は、土地・建物の「登記事項証明書」を入手して転記する。

- 「登記申請書」の「課税価格」については、役所から送付されている最新の「固定資産税 納税通知書」に記載された「価格」または「評価額」と表記されている数字を書けばよい。

- 「登記申請書」の「登録免許税」は、課税価格の合計の1000分の4を記載する。(1000円未満の端数は切り捨て)

父の登記事項証明書を入手する

相談が終わったら、その足で、法務局の別の窓口で「登記事項証明書」の申請をしました。

「登記事項証明書」1通600円の手数料がかかるそうです。

父の場合、土地を買い足したり、増築したりしていたので「登記事項証明書」が全部で8通。

手数料が数千円かかり、突然だったのでびっくりしました。

こればかりは仕方ありませんが。

書類を完成させよう!

法務局の相談窓口の人のアドバイスを思い出しながら、いざ、書類作成スタートです!

この3つの書類を作成します。

あちこちの書類に記載された情報を、ひとつにまとめていくような感じです。

- 登記申請書

- 相続関係説明図

- 遺産分割協議書

家族の各書類を集める!

3つの書類が完成したら、あとは家族の戸籍・印鑑証明・住民票などを集めます。

働いていると役所に行く時間がとれなかったりするので、この書類集めに一番時間がかかりました。

- 相続人全員の戸籍

- 相続人全員の印鑑証明

- 相続人全員の住民票

- 父の生まれたときからの戸籍

- 親の戸籍の附票(住民票の除籍)

もう一度、法務局の窓口を予約

自分の作った書類に自信はなかったので、もう一度法務局の相談窓口を予約しました。

作成した書類と、家族から集めた書類を持って、窓口へ。

窓口の人が教えてくれたのはこちら。

- 「登記申請書」に転記するときは「登記事項証明書」に記載された表記と同じ表記で書く。

漢数字・算用数字の表記も、原本とまったく同じに。 - 「相続関係説明図」についても、住所は住民票と同じ表記で書く。

実は、私の住民票には、住所の番地が漢数字で書かれていたのですが、きょうだいの住民票は算用数字だけでした。

それに気づかず、全部、算用数字で書いてしまっていました。

原本とまったく同じ表記にするのが大切なのだそうです。

帰って修正することにしました。

残りの書類については大丈夫そうです。

次に来る時は、登録免許税のお金を用意しないといけません!

いざ提出!間違った?でも大丈夫!

修正した書類を持って、もう一度、法務局へ。

まずは、収入印紙の販売窓口で高額の印紙を購入しました。

カウンターでそれを貼り付けます。

いざ、登記の申請窓口へ提出です。

これで大丈夫ですか?と聞きたかったのですが「わかりません」とのことでした。

受付窓口の人は、ただ受け取るだけのようです。

あとは運を天に任せるのみ!

さて、その日午前に申請書類を提出したのですが、当日午後になって、法務局の担当の人から電話がかかってきました。

登録免許税が対象外の建物があったとのこと。

返金する必要があるので、口座番号と印鑑などを持ってもう一度法務局へ来てほしいとのこと。

さっそく法務局へ向かいました。

修正すべきところに訂正をし、印鑑を押し、返金してもらう口座番号を記載することで手続きは完了です!

間違っていてもちゃんと返金してくれる仕組みになっているんですね。

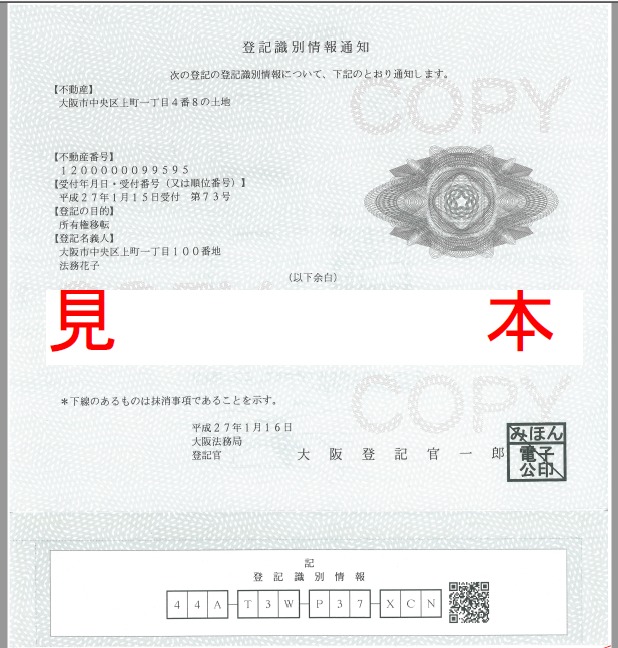

相続登記できた!

申請から数日後、再び、法務局から電話がかかってきました。

ついに、登記が完了したとのこと。

さっそく法務局へ赴き、私の名前が入った「登記識別情報通知」を受け取りました。

プロの力を借りずに、自分で「相続登記」ができました!!

ちなみに、下の方はシールになっています。

このシールは剥がさないように!大切に保管してくださいとのことです。

以上が、私が父の土地と建物を「相続登記」したときの体験談です。

あくまでも私の場合なので、参考になる部分、参考にならない部分もあると思いますのでご理解ください。

友人の場合も、私の場合も、「親から自分へ土地と建物を相続するだけ」という非常にシンプルなかたちだから、やりやすかったのかもしれません。

内容が複雑な場合は、司法書士などのプロに相談する必要があるのでしょう。

何度も何度も法務局へ足を運びましたが、 自分で登記できて、すごく達成感がありました。

(watagumo)